海水にはなぜ塩分が含まれているの?濃度や組成も解説

島国で暮らしている私たちにとって、海は身近な存在です。

海水は舐めると塩辛く、そのままでは飲むことができません。また、川や湖とは生態系も大きく異なります。「海に流れ込む川は淡水なのに、なぜ海水は塩辛いのだろうか」と、ふと疑問に思うこともあるのではないでしょうか。

多くの命を育む海について知ることは、地球の環境について考えるきっかけにもなるはずです。今回は、知っているようで知らない海の成分について解説します。

▼海水の塩分濃度は、海域や温度でも変わってくる

海水は、約96.5%が水で、残りの約3.5%が塩分です。1Lの海水には約35gの塩分が含まれています。塩分の内訳は、食塩の主成分でもある塩化ナトリウム(NaCl)が約77.9%で、そのほかに、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム、塩化カリウム等が含まれています。

塩分濃度の変動

海域差:海域によって異なる。暖かい場所の海(暖流)は蒸発が多いため塩分濃度が高く、寒い場所の海(寒流)は蒸発が少ないため、塩分濃度が低い。

世界の例:世界で最も塩分濃度が高いのは紅海(約3.9%)で、最も低いのはバルト海(約0.7%以下)である。

海洋大循環(海のベルトコンベア):海水の温度と塩分濃度の違いによって、大規模な循環が生まれる。温度が低く、塩分濃度が高い海水は重くなり、深層に沈み込む。この循環は、北大西洋のグリーンランド沖と南極大陸沖で主に発生し、地球全体の気候に影響を与えている。

目次

海水の塩分濃度ってどれくらい?

塩は人間が生きていくうえでかかせないものです。日本では古くから、塩を手に入れるために海水を利用してきました。まずは、海水にどのくらいの塩分が含まれているのかを解説します。

海水の塩分濃度と塩分の内訳

海水は約96.5%がお水で、残りの約3.5%が塩分です。単純に計算すると、1Lの海水には35gの塩が含まれていることになります。また、ひとまとめに「塩分」と言っても、実際には複数の成分が含まれています。内訳は以下の通りです。

・塩化ナトリウム(NaCl)……77.9%

・塩化マグネシウム(MgCl2)……9.6%

・硫酸マグネシウム(MgSO4)……6.1%

・硫酸カルシウム(CaSO4)……4.0%

・塩化カリウム(KCl)……2.1%

・その他……0.3% ※1

このうち、含有量が多い「塩化ナトリウム」は、食塩の主成分として知られています。太古の昔、地球が誕生したのち雨が降って海となった際に岩石からナトリウムが溶け出し、長い時間をかけてこれらの成分が形成されました。

なお、調理に使うしょうゆの塩分濃度は、薄口しょうゆが約18%、減塩しょうゆが約9%です。海水が口に入るとかなり塩辛く感じますが、実際の塩分濃度はしょうゆの方が高いことが分かります。

あさりの砂抜きをするための塩の量

日常生活で海水の塩分濃度が必要になるときといえば、あさりの砂抜きをするときです。あさりの砂抜きは、あさりが海水を吸ったり吐いたりする仕組みを利用しておこないます。そのため、塩分濃度3.5%程度の塩水を用意し、あさりの生息地である海と同じような環境を作る必要があります。

砂抜き用の塩水は、海水の塩分濃度と同じになるよう、お水100mLに対し、3~3.5g程度の塩を溶かして作りましょう。例えば300g程度のあさりの砂抜きには、200mLのお水に6~7gの塩を溶かした塩水を用意します。なお、一般的なサラサラとした食塩の場合、小さじ1杯が約6gです。お水はカルキ抜きした水道水を使うのがおすすめです。

海域によって塩分濃度は変化する

海水の塩分濃度は、地球上にあるどこの海域でもまったく同じというわけではありません。どのように違うのか、なぜ違うのかについて解説します。

日本の近海:暖流と寒流の塩分濃度

日本の近海には、南から北東方向へと流れる「暖流(黒潮)」と、北から南西方向へと流れる「寒流(親潮)」があります。このふたつの主な違いは、次の通りです。※2

| 温度 | 塩分濃度 | 透明度 | |

|---|---|---|---|

| 暖流(黒潮) | 高い | 高い | 高い |

| 寒流(親潮) | 低い | 低い | 低い |

暖かい場所から流れてくる暖流(黒潮)の塩分濃度が高いのは、水分が蒸発して塩分が濃縮されてしまうためです。その一方で、寒い場所から流れる寒流(親潮)は蒸発が少ないため、塩分濃度が上がりません。

世界の海の塩分濃度

海水の塩分濃度は海域によって異なるものの、10%も20%も違うわけではありません。世界の海の塩分濃度は、既に紹介したように、一部を除いておおむね3.5%程度です。また、水深が浅い場所と深い場所でもほぼ差がありません。

海には大小様々な川が流れ込んでいるため、「川が流れ込むと、比重が小さい淡水が上に溜まり、海の底では塩分濃度が上がるのではないか」という疑問を持つ人もいるでしょう。水深で塩分濃度が変化しないのは、海流や潮の満ち引き等、多くの要因によって海水がかき混ぜられているためです。

世界で一番塩分濃度が高い海は?

世界でもっとも塩分濃度が高い海は、アラビア半島とアフリカ大陸の間にある「紅海」で、塩分濃度は3.9%前後です。流れ込む大きな川がないうえに降水量も少なく、外海とつながる部分が狭いために海水の出入りが限定的という、塩分が凝縮されやすい条件が揃っています。

なお、世界でもっとも塩分濃度が低い海のひとつが、北ヨーロッパにある「バルト海」で、塩分濃度はおおむね0.7%以下です。これは多くの河川が流れ込むことや、外海から海水が入り込みにくいことが要因となっています。※3

塩分濃度が変化する仕組み

海水の塩分濃度は海洋の循環によって変化し、なおかつ地球の循環を生み出す要因にもなっています。気候や環境にも深く関わってくる地球のサイクルについて知っておきましょう。

水の性質:温度が低い方が重い

海水は温度が低いほど高密度になって重くなり、温度が高いほど密度が下がって軽くなるという性質があります。そのため表層部分の海水が冷やされて密度を増すと下へと沈み込み、絶えず循環を生み出しています。

水の性質:塩分濃度が高い方が重い

塩分を含む海水は、塩分濃度が高いほど密度が上がり、重くなるのも特徴です。例えば表面塩分濃度が3.41%の北太平洋と3.54%の北大西洋を比較すると、塩分濃度という点では、北大西洋の海水の方が、密度が高く重いということになります。

海のベルトコンベア「海洋大循環」

海水の「温度」と「塩分濃度」は、地球規模での海水の循環に深く関わっています。

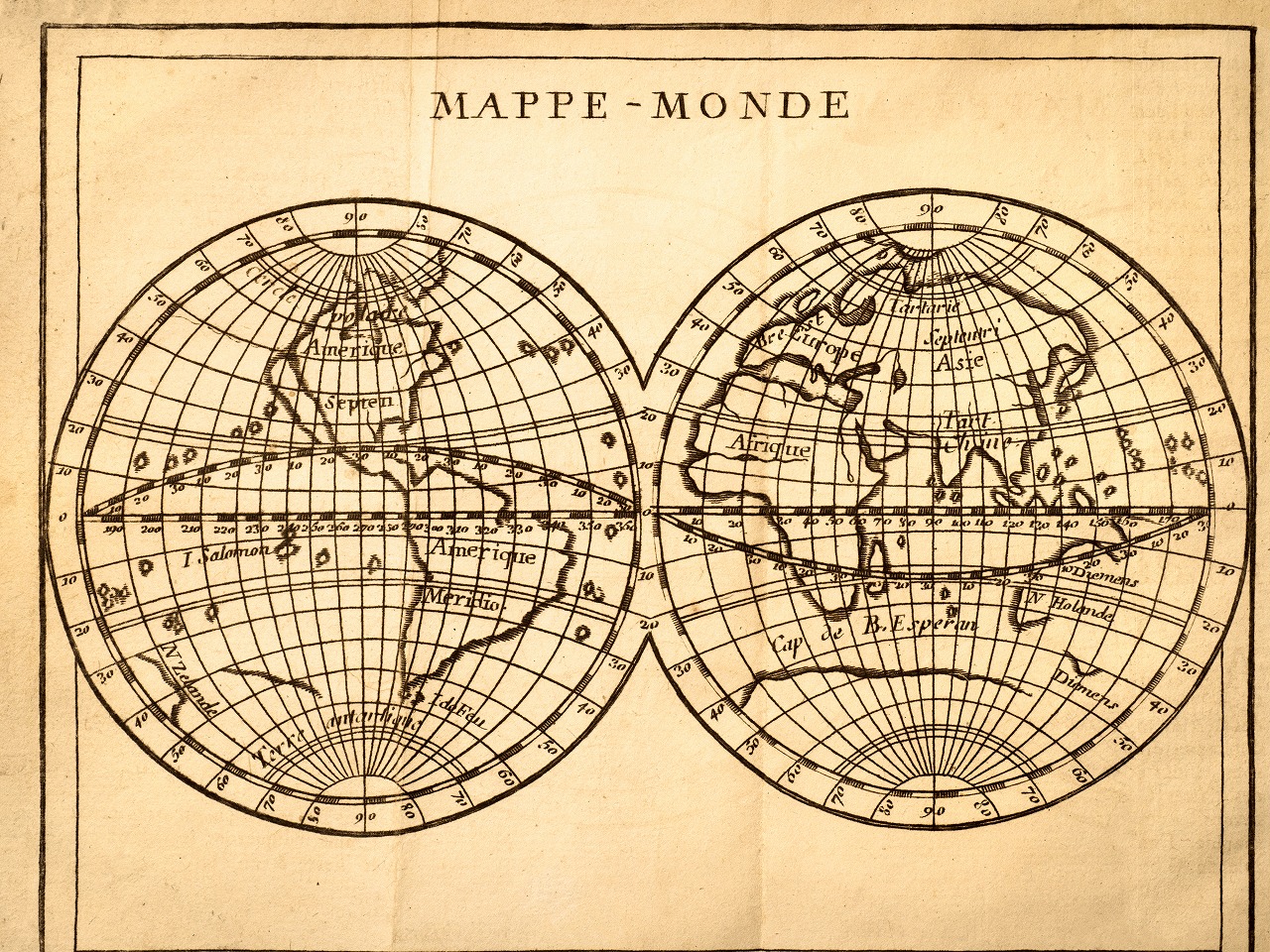

世界の海では、温度が低く塩分濃度が高い海水が沈み込んで深層を流れる海流となり、やがてゆっくりと上昇するという循環が発生しています。この大規模な海水の沈み込みが起こるのが、北大西洋のグリーンランド沖と、南極大陸の大陸棚付近の2か所です。

グリーンランド沖では、北大西洋の表層部分が冷やされて沈み込み、深層流となってインド洋や太平洋へと流れ、やがて上昇します。沈み込む場所がグリーンランド沖に限定される理由は、塩分濃度の違いです。北太平洋の表面塩分濃度が3.41%であるのに対し、北大西洋は3.54%で、この微妙な違いが沈み込みを起こす要因となっています。

また、南極大陸の大陸棚付近で沈み込みが起きるのは、海水が凍るためです。海氷ができる際に淡水部分が先に凍ることで、海水の塩分濃度が上昇して密度が増し、深層へと沈み込みます。そして沈んだまま南極海を移動し、やがて上昇するという循環を生み出します。

このように、温度と塩分濃度の違いによって生まれる循環が「海洋大循環」又は「海のベルトコンベア」と呼ばれるものです。このサイクルが一巡するのにかかる時間は、平均して2000年ほどといわれています。※4

塩分濃度が異なる理由

北太平洋と北大西洋で塩分濃度が異なる理由はいくつかありますが、そのひとつが貿易風(低緯度で東から吹く風)です。大西洋の海水が蒸発すると、水蒸気が発生します。この水蒸気は貿易風によって太平洋に運ばれ、太平洋で雨を降らせます。このとき大西洋では水分の蒸発によって塩分濃度が上がる一方で、太平洋では雨が降ることで塩分濃度が下がるというわけです。

このように、風や地形、蒸発量や降水量等が複雑に影響しあうことが、海域によって塩分濃度が異なる要因となっています。

現代の海の環境を考えよう

海は太古の昔から存在し、現在に至るまで多くの生命を育んできました。しかし近年は海洋汚染が進み、様々な環境問題が発生しています。私たちにとって身近な海洋汚染の問題を紹介します。

原因①マイクロプラスチック

現代において海洋汚染を引き起こす原因のひとつが、「マイクロプラスチック」(5mm以下の小さなプラスチック片)です。魚や海鳥がエサと間違えてマイクロプラスチックを食べて満腹になると、本来のエサを食べなくなり、栄養不足で死んでしまう問題が起きています。

マイクロプラスチックは分解されるまでに数百年以上かかるうえ、小さすぎるため回収も困難です。なおかつ海の中を漂ううちに有害な化学物質を吸着し、それが魚や貝の体内に入り、最終的に水産物を食料とする人間にも影響が出ることが懸念されています。※5

実際に、東京湾に生息するカタクチイワシやサバからマイクロプラスチックが見つかっています。これ以上マイクロプラスチックを増やさないためには、私たち人間がプラスチックごみを出さないことが大切です。

原因②海水淡水化問題

海水を淡水化する技術がもたらす弊害も、現代ならではの海洋汚染問題です。

海水淡水化施設では、海水から塩分を取り除き淡水にする過程で高濃度の塩水が発生します。この高濃度の塩水を海に戻すと、施設周辺に海洋生物が生息できない海域を作ってしまう可能性があります。※6

海と人間とのつながり

現代の海は、マイクロプラスチック問題や海水淡水化問題だけでなく、地球温暖化による海面上昇や海氷面積の減少、海洋酸性化等、様々な危機に直面しています。海の環境を変えるためには、私たち一人ひとりの意識や行動を変えていくことが大切です。

私たちに今すぐできることは、「Reduce(リデュース)」「Reuse(リユース)」「Recycle(リサイクル)」の「3R」です。海を守るには、ゴミの総量を減らし、資源を再利用し、再生産していくことが求められます。

海が汚染されれば、海洋生物のみならず、地球上の生態系全体に影響があるといっても過言ではありません。まずは日々の暮らしを見直し、今日からできる「3R」を心がけましょう。

参考文献

- ※1 海水が塩辛いわけ(国土交通省 東北地方整備局)

- ※2 海流・海水温度・塩分濃度(国土地理院)

- ※3 塩の時空散歩:スウェーデンにおける塩蔵(J-STAGE)

- ※4 塩のさじ加減で決まる海洋大循環(北海道大学)

- ※5 マイクロプラスチックについて(大阪市)

- ※6 国連環境計画、海水淡水化によって生じる問題を紹介(国立研究開発法人 国立環境研究所)

シェアNo.1の天然水ウォーターサーバーは「プレミアムウォーター」

豊富なデザインで業界シェアNo.1のプレミアムウォーターでは、非加熱のこだわりの天然水をご自宅にお届けいたします。